어느새

사진에 대한 열정을 잃었다.

더는 사진 같아 보이지 않는 디지털이미지의 화려함과

작가로 이루고자 하는 성취와 좌절의 순환 속에 피로했다.

사진에 대한 열정을 잃었다.

더는 사진 같아 보이지 않는 디지털이미지의 화려함과

작가로 이루고자 하는 성취와 좌절의 순환 속에 피로했다.

삶은 잘 작동되지 않은데 그저 사진기만이 잘 돌아가

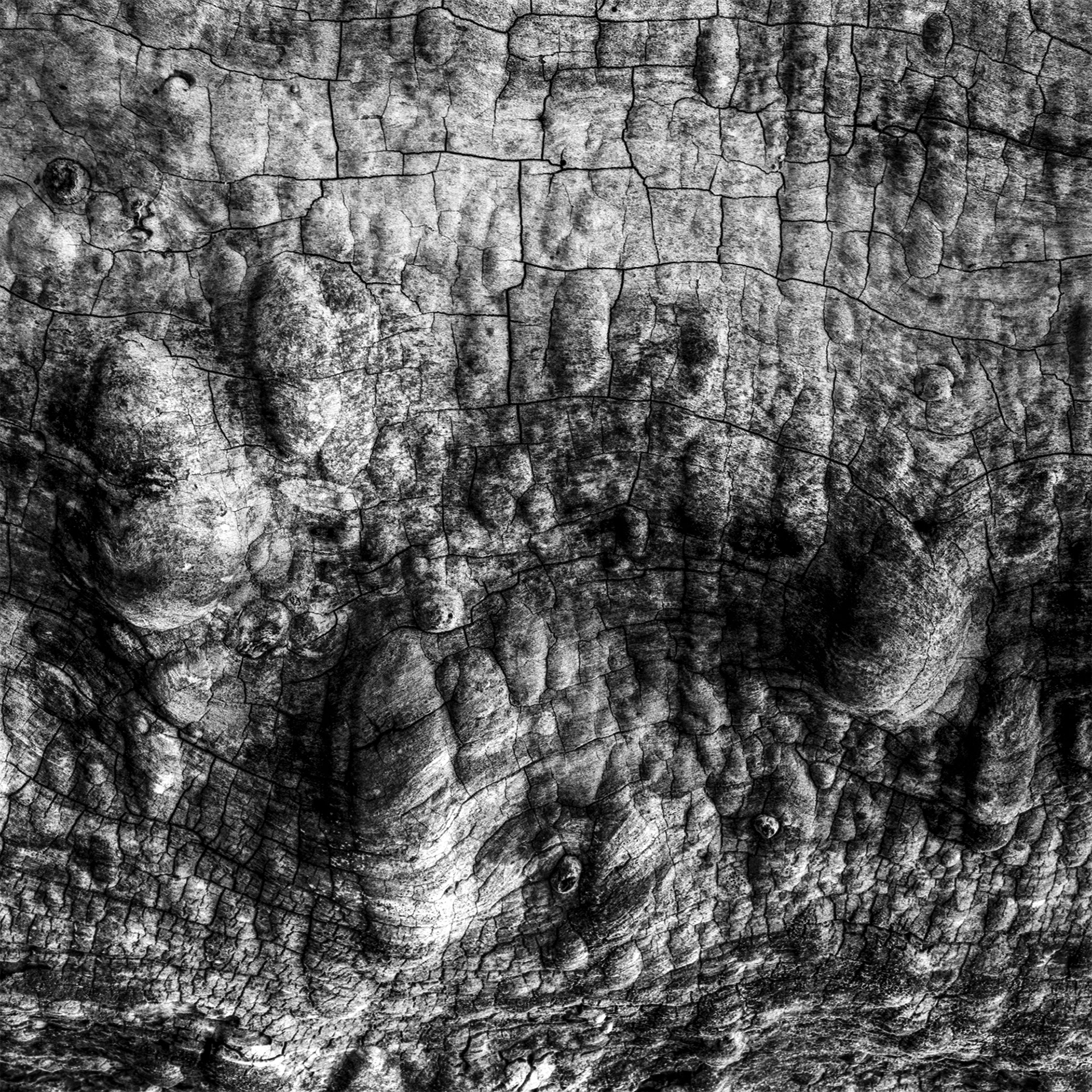

나무를 발견했다.

그것이 남긴 비틀린 표면은

마치 사진, 움직임과 멈춤이 하나가 된 피부였다.

나무를 발견했다.

그것이 남긴 비틀린 표면은

마치 사진, 움직임과 멈춤이 하나가 된 피부였다.

나무는 생장점을 자신의 표면에 남긴다.

터져나는 잎사귀를 위해,

보이지 않는 곳에서 보이는 곳을 향해 깊게 끓는다.

살기 위한 모든 저항을 담아낸 그 표면을 보며

고통을 바라본다.

터져나는 잎사귀를 위해,

보이지 않는 곳에서 보이는 곳을 향해 깊게 끓는다.

살기 위한 모든 저항을 담아낸 그 표면을 보며

고통을 바라본다.

나무의 고통을 알지 못한다.

애초에 느껴본 적도 없었을지도 모른다.

무심결에 나무의 고통을 생각하는

내 고통을 더 고통스러워했는지 모른다.

그들에게 배운 지혜는 지난 슬픔과 어리석음이 영원히 함께 할 수밖에 없다는 것.

애초에 느껴본 적도 없었을지도 모른다.

무심결에 나무의 고통을 생각하는

내 고통을 더 고통스러워했는지 모른다.

그들에게 배운 지혜는 지난 슬픔과 어리석음이 영원히 함께 할 수밖에 없다는 것.

이 뒤틀린 표면이 예술을 향한 기술이 아니길 바란다.

살아야 한다는 숙명이 준 어쩔 수 없는 풍경이어야 한다.

살아야 한다는 숙명이 준 어쩔 수 없는 풍경이어야 한다.